编者导读:

卸甲离任,不是终点而是新程。赵志民先生以一场巴蜀远游作别三十五载公务生涯,却在三苏祠与 “新的开始” 不期而遇。这里的古银杏岁岁新生,三苏父子屡经坎坷仍守初心、再创辉煌的人生轨迹,恰是对 “退场即启程” 的生动注解。作者以温润笔触,将旅途景致与人生感悟相融,从山水胜景到文脉浸润,从案牍倦意到心灵觉醒,让千年文人的坚韧风骨,成为自己离任后前行的精神养分。这篇文字不仅是一次文化朝圣的记录,更诠释了:所有的告别都是为了更好的重逢,所有的转身都在开启新的征程,而文化的力量,正是照亮新途的不灭之光。

秋谒三苏祠

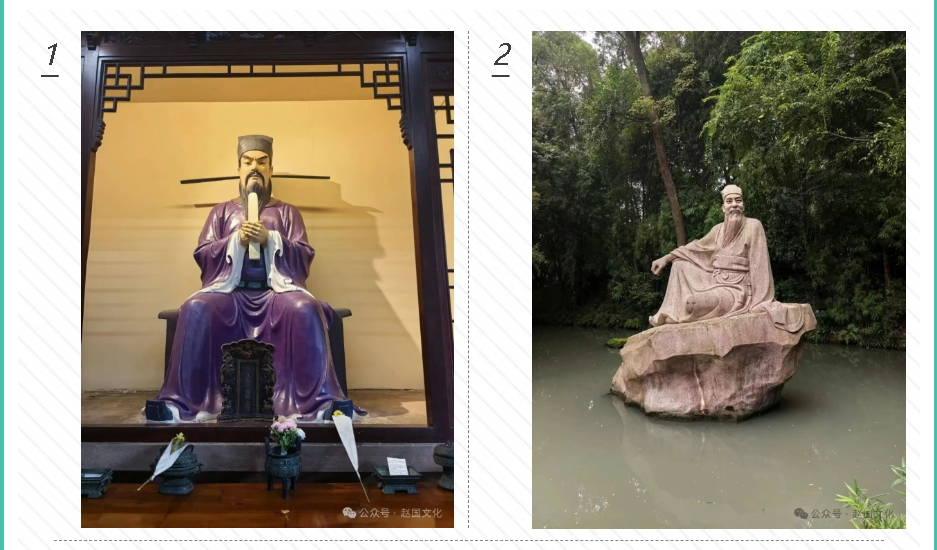

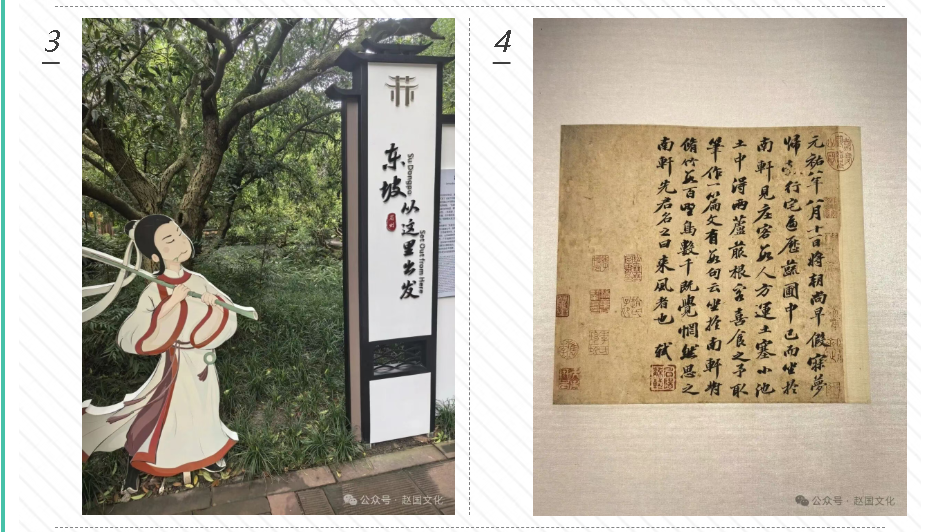

赵志民/文 深秋的巴蜀大地,宛如一幅正在褪色的古画,厚重中透着诗意。我卸下三十五载公务生涯的行囊,与妻子相伴,从黄龙的七彩池塘、九寨沟的斑斓秋水、峨眉山的缥缈云海、都江堰的千年古堰一路行来,最终停驻在眉山这片被文脉浸润的土地上。此番离岗远游,原本为抚平多年案牍劳形的倦意,却不料在行程的终点,遇见了中国文人最坚韧的精神密码:三苏祠里藏着的,是比山水更永恒的生命风景。 在一个晨光熹微的早晨,与旅居成都的同乡夫妇驱车至三苏祠南门。但见高墙环抱,古木参天,门楣正中悬挂着清代书法家何绍基题写的“三苏祠”匾额,门柱上刻着“北宋高文名父子,南州胜迹古祠堂”的楹联。据当地史志记载,这座占地百余亩的院落,原是宋代苏家故居。元延祐三年(1316年),当地为纪念三苏,始将故居改建为祠堂。明洪武年间曾予重修,明末不幸毁于张献忠兵乱。清康熙四年(1665年)在遗址上重建,光绪二十四年(1898年)直至近现代又多次增修扩建,方成今日规模。祠堂沿中轴线展开三进四合院,前厅、飨殿、启贤堂、来凤轩次第相连,东西厢房形成不严整对称的格局,恰如宋词格律,在平仄对仗间又有灵动自然。 步入祠内,两株植于清康熙年间的古银杏,已在此扎根三百六十多年,树高二十余米,冠盖如云,金黄的叶子闪烁着光泽。穿过前厅,就是供奉三苏的飨殿,“养气”匾额高悬梁间。殿内三苏塑像栩栩如生,仿佛还能听见千年前父子三人的谈笑风生。 出飨殿,启贤堂院内古井旁,一群大学生模样的年轻人,正争相从井边的瓷缸里撩水洗手。笑语声中,有个女孩对同伴说:“这可是滋养过三苏文思的圣水哟!”待他们离去,走近井沿俯身望去,井水幽深如墨,倒映着千年不变的云天。我轻轻掬起一捧井水,也很想沾一点苏门的才气。这口见证了苏家“门前万竿竹,堂上四库书”家风的古井,不仅滋养过三苏的笔墨,更映照过程夫人深夜教子读书的灯火。 启贤堂寓意为承袭先贤、传承家风。堂内陈列唐代苏味道画像及苏氏世系图表。据载,苏氏一族是黄帝之孙颛顼帝(即高阳氏)之苗裔。高阳氏六世孙樊昆吾伯之子封于苏(今河北临漳县),我国历史上的苏姓一族,以此为始。唐代有名臣苏味道,这位“初唐四杰”的友人,虽因贬官入蜀,却将诗书传家的种子播撒在这片沃土。苏洵在《苏氏族谱引》写道:“吾族之兴,非天赐也,乃诗书之泽也。”自五代到北宋,苏氏一门共出了进士十八位。明代《捐建三苏祠疏》中记载:即便在家族最鼎盛时期,苏家子弟仍坚持“黎明即起,洒扫庭除,而后习字读书。虽严寒酷暑,未尝一日废也。”这种将文化浸润到日常生活的家教,恰如古井之水,在无声中滋养出参天的文脉。 厢房东坡纪念馆的展板,以时间为主线,详细展示了苏轼六十六年的人生轨迹。三次贬谪的曲线勾勒出他坎坷而辉煌的一生——黄州、惠州、儋州,每个地名都浸着仕途的苦涩,却都在文学史上绽放出绚丽的花朵。 元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”初贬黄州。展厅复原的临皋亭书斋简朴得令人心酸:一桌一椅一榻。正是在这里,他完成了从苏轼到苏东坡的蜕变。《寒食帖》中那句“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”,写尽生活窘迫。而同一时期却也诞生了《前赤壁赋》的豁达:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”。他在黄州城东垦荒,自号“东坡居士”,不仅解决了生计,更在泥土稼穑中找到了生命的真谛。 绍圣元年(1094年),年近花甲的苏轼再贬惠州。在这里,他既有关心民生疾苦的忧思,又有“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的豪情。他推广秧马种植水稻,疏浚惠州西湖,把贬谪之地变成造福一方的试验田。那首“白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。报道先生春睡美,道人轻打五更钟”的短诗,竟成为再度被贬的导火索,可见其处境之艰危。 最让人动容的是儋州部分。绍圣四年(1097年),苏轼以六十二岁高龄渡海南谪,“子孙恸哭于江边,以为死别”。在黎汉杂处之地,他办学堂、教医术,北归时留下诗句:“沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒”。这是何等的胸襟!“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”三贬三起,每次跌落都成就了文学的巅峰,每次苦难都化作了生命的勋章。 披风榭前,一池秋水倒映着那尊著名的东坡石像。我先是驻足凝视:这个把苦难酿成美酒的文人,慈祥的笑容温暖如初,仿佛刚刚吟罢“水光潋滟晴方好”,从西湖归来。虽历经沉浮,却始终保持着“人间有味是清欢”的生活态度。我请求同伴帮忙拍照与雕像合影。我们这两个不同时代的旅人,在此刻共享着同一片秋光。快门按下的瞬间,我突然理解了“此心安处是吾乡”的深意:所有的颠沛流离,最终都要在心灵的沉淀中找到归宿。 游览即将结束,我恋恋不舍,寻至纪念品店精心挑选了几本《苏轼词选》,绿色封面素雅如青花瓷。热情的售货员小妹主动为每本书加盖了“三苏祠”的朱红纪念印章,篆书阳文,古朴典雅,平添了许多收藏价值。路过洗砚池,一个孩童正用毛笔蘸着池水,在青石板上临写《念奴娇·赤壁怀古》,水写的字迹闪着粼粼波光,慢慢淡去,又不断写出新的词句。就像东坡的词章,历经千年依然会被不断的重新吟诵。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的字句在秋阳下格外醒目。这或许就是文化最动人的传承:不是刻在石碑上,而是写在流水间、记在人心里。 离开三苏祠时值午后,工作人员正在清扫银杏树的落叶。旁边一个旅行团的导游介绍,这些落叶部分会被制成书签,继续陪伴读书人。回头看,三苏祠里仍游人如织,千年文脉就这样不停地静静流淌。想起自己刚结束的旅程:在黄龙,钙华彩池美得不似人间;在九寨沟,澄澈海子净若琉璃;在峨眉山,云海佛光恍若仙境;在都江堰,无坝引水润泽千年。但直到此刻,在这方庭院里,我才真正明白:所有的山水胜景,在文化和思想面前都是那么的渺小,都终究要在历史文脉中才能找到归宿。 这个秋日,我从三苏祠带走的没有往日的公务烦扰,也不是沉重的行囊,而是一本九百多年前的词章。告别三苏祠之际,忽然悟到:人生所有的离别难道不都是为了更好的重逢?所有的退场难道不都是在开启新的征程?所有的失去难道不都是另一个层面的获得?西方圣经也说:“上帝为你关上了一扇门,一定会为你打开一扇窗。”就像这三苏祠的银杏,岁岁飘零又年年新生,在每一个深秋为寻梦人下一场金色的雪。此刻,行囊中那几册盖有“三苏祠”印章的《苏轼词选》显得分外沉甸,仿佛装下了整个宋朝的月光和文思。 走出很远,再次回望三苏祠,飞檐翘角在银杏叶隙间若隐若现。这片历经千年风雨的遗存,不仅保存着三苏的文物,更传承着一种超越时代的精神:无论身处顺境逆境,都要保持心灵的沉静;无论经历多少磨难,都要坚持对美好的追求;无论走到天涯海角,都要记得文化的根脉。这或许就是三苏祠给我们这个时代最珍贵的传承和馈赠。 作者简介 赵志民,男,1973年8月出生,曲周县河南疃镇张庄村人,中共党员,研究生学历,公共管理硕士学位。1990年8月从河北曲周师范毕业后,先任河南疃镇校部教师,后任西水疃小学校长、河南疃镇中学教师、河南疃总校部干事,1997年4月借调至曲周县政府普九办公室,1998年2月调入曲周县教育局,同年7月调任曲周县委宣传部,后续历任新闻外宣科科长、社科联主席、副部长等职。2013年4月任曲周县委宣传部副部长、县广播电视台党组副书记、副台长、党支部书记,2014年3月任县委宣传部副部长、县广播电视台党组书记、台长,2016年关联担任曲周县五湖传媒有限公司法定代表人、董事长,2019年1月任曲周县人大常委会财经室主任,同年7月至2021年8月任曲周县第一中学党支部书记、校长,2021年8月至2023年1月任县委政法委常务副书记,之后任职曲周县司法局党组书记,2025年10月起任曲周县司法局四级调研员。

北京灵动文化传媒主办联系电话:15101110818邮箱:zuguojizhe@126.com法律顾问:天平法律所

京ICP备20024649号-1京公网安备11010602007323号国家广电许可证编号(京)字第18959号

Copyright © 2024 chinasazh.com. All Rights Reserved本网所刊信息,部分来源于网络,不代表本网观点,如有侵权,请联系删除